REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Alwi Shahab

Direktorat Jenderal Pajak bertindak tegas terhadap wajib pajak yang lalai membayar pajak. Ternyata kewajiban membayar pajak sudah terjadi sejak VOC menancapkan kukunya di bumi Nusantara pada abad ke-17. Tidak tanggung-tanggung, banyak masyarakat yang disodorkan berbagai bentuk pajak dengan sanksi-sanksi berat, khususnya terhadap keturunan Tionghoa, yang kala itu merupakan penduduk mayoritas di luar pribumi.

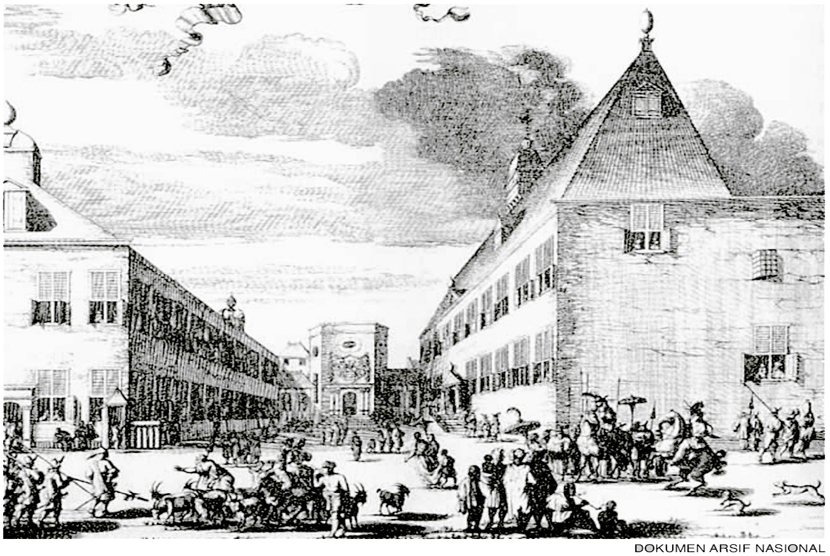

Untuk itu, kita ke kawasan Kota Tua di Jakarta Kota. Di sini kita mendapati Jalan Tiang Bendera yang sampai sekarang masih kita jumpai. Nama jalan ini punya sejarah. Di sini tinggal seorang kapiten Cina yang pada masa VOC juga ditugaskan memungut pajak.

Saat waktunya tiba, sang kapiten di kediamannya memasang bendera di atas tiang, mengingatkan rakyat membayar pajak. Gubernur Jenderal JP Coen punya kelihaian dalam memungut pajak untuk pundi-pundi VOC.

Begitu ia mengangkat Souw Beng Koeng sebagai kapiten Cina, ia pun mengeluarkan peraturan pada 9 Oktober 1619. Tiap warga Tionghoa yang berumur 16 sampai 60 tahun wajib membayar pajak 1,5 real per kepala. Tidak main-main, pajak yang memberatkan itu berlaku selama 200 tahun sampai pada 1900.

Disebut pajak kepala karena ketika itu daratan Cina dikuasai Dinasti Mancu di bagian utara Korea. Segala adat istiadat penjajah mereka turuti, seperti rambut tocang yang pada masa itu merupakan keharusan. Rambut bagian atas dicukur sampai licin, bagian belakang dipanjangkan, kemudian dikepung atau dikuncir seperti wanita. Bila kita melihat buku abad ke-19, kita akan mendapati rambut pria mereka saat itu.

Waktu terjadi pembantaian orang Tionghoa sebanyak 5.000 sampai 10 ribu jiwa, dikabarkan banyak di antara mereka yang memilih untuk masuk Islam. Tapi, dilarang VOC karena takut kehilangan pajak kepala. Mereka yang Islam tidak dikenakan pajak kepala dan rambutnya tidak perlu lagi dicukur bagian atas dan dikepang belakangnya.

(Baca Juga: Mengapa Warga Keturunan Cina Punya Nama Tionghoa dan Pribumi?)

Bukan hanya pajak kepala, Belanda menyadari kebiasaan mereka akan berjudi, termasuk para wanitanya. Menurut buku Hikayat Jakarta, ada seorang ibu penjudi. Agar dia tidak terganggu suaminya, dia memberikan suaminya seorang gundik agar dia tidak lagi 'diganggu' suaminya. Hingga dia bebas berjudi. Judi dilakukan mereka dalam berbagai acara, termasuk saat acara kematian.

Ketika Gubernur Ali Sadikin melegalkan penjudian di Jakarta, seperti dikatakannya, dia sebetulnya ingin agar yang berjudi hanyalah orang Tionghoa, bukan pribumi. Hingga kebijaksanaannya mendapat reaksi keras.

Selain berjudi, warga Tionghoa juga menyenangi alkohol. Untunglah sekarang sudah dikeluarkan peraturan tidak boleh menjual minuman keras di minimarket, restoran, serta tempat-tempat keramaian. Selain itu, pada masa VOC masih ada pajak kuku panjang, menandakan orang kaya yang santai. Juga ada pajak tembakau dan pemotongan babi. Kesenangan mereka akan seks membuat Belanda memberlakukan pajak rumah pelacuran (suhian).

Dalam masalah berjudi, mereka menyebutnya main ceki dengan kartunya berwarna kuning bertulisan Cina di tengahnya. Kartu ceki sedikit lebih ramping dari kartu domino. Sampai sekarang, ceki masih merupakan permainan para baba dan encim, yakni orang Tionghoa yang telah berusia lanjut. Berjudi dengan kartu ceki bukan hanya dikenal di Indonesia, tapi juga kalangan Tionghoa di Singapura dan Malaysia.

Drg Oei Hong Kiam, dokter gigi Bung Karno, dalam bukunya menyebutkan, “Banyak wanita Tionghoa yang senang berjudi. Mereka membentuk kelompok judi. Di lokasi judi pada masa Ali Sadikin, tidak sedikit para ibu berjudi. Bukan hanya encim-encim, tapi para ibu pribumi.”

Diceritakannya juga, waktu itu, lokalisasi judi terletak di kawasan Ancol dan di samping Sarinah, di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang kini menjadi Jakarta Theatre. “Setelah masa Bang Ali dan lokalisasi judi dilarang, banyak orang berduit yang ingin membuka kembali lokalisasi judi. Tapi, tidak pernah mendapat izin. Karena merasakan bagaimana pengaruh penjudian yang pernah melanda Indonesia, termasuk masyarakat kelompok bawah,” demikian tulisnya.