Oleh Yusuf Maulana *)

Putusan Hamka bulat: meninggalkan Medan. Ia akan bawa istri dan enam anaknya berpulang ke kampung halaman di Maninjau, Sumatera Barat. Pikirannya kalut begitu mendengar Jepang kalah dalam peperangan melawan Sekutu, dan Indonesia bakal dikuasai pihak Inggris selaku pemenang perang. Kabar ini didengarnya dari sahabatnya, Jenderal Tetsuzo Nakasihma, Gubernur Militer Jepang di Sumatera Timur.

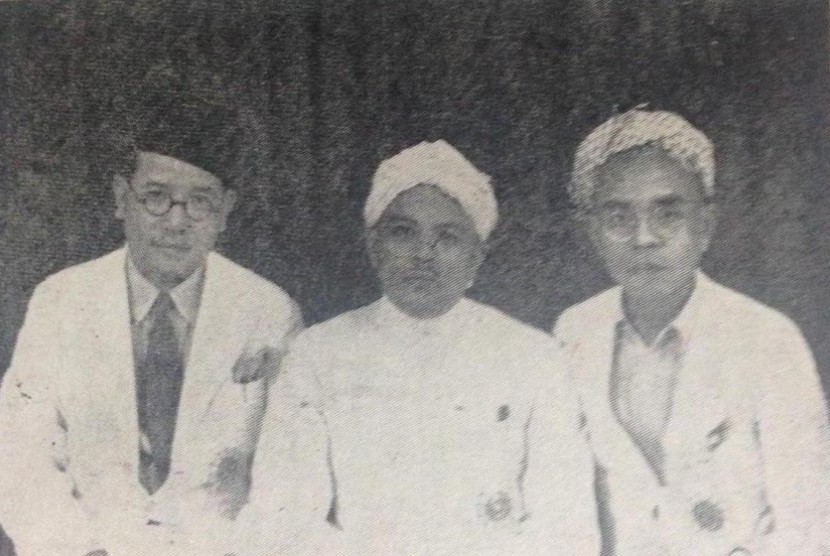

Tyokan Nakashima dan Hamka memang berkarib. Nakashima memercayai dan mengagumi kemampuan sang ulama Kaum Muda ini. Hingga didapuklah Hamka sebagai anggota Dewan Penasihat Agama, bahkan disapa “Hamka-san”. Hamka juga diangkat sebagai anggota Syu Sangi Kai daerah Sumatera Timur (1944) dan Cuo Sang In (1945).

Kemampuan retorika, ketegasan, dan karisma Hamka dikagumi penguasa Jepang. Jepang berbeda dengan Belanda yang umumnya memusuhi para ulama. Mereka merangkul para ulama untuk kemudian menjadikannya sebagai alat propaganda Jepang. Janji pembebasan negeri-negeri yang dijajah terdengar nyaring dari para ulama umat. Hamka pun termasuk salah satu tokoh umat yang populer dikenali sebagai “ulama agitator” Jepang, meminjam istilah Yunan Nasution.

Seperti halnya para tokoh pergerakan di Jawa, para pemimpin umat tak sedikit yang menaruh harapan atas masuknya Jepang di Indonesia. Impian memerdekakan diri selepas Belanda takluk dari Jepang terpancar sejelas terbitnya matahari di timur. Jepang mengerti betul suasana batin ini. Jangankan Hamka, sosok sekaliber Sukarno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Mas Mansur pun memilih berkolaborasi dengan Jepang ali-alih memusuhi frontal bangsa yang menyebut dirinya “saudara tua”.

Kedekatan Hamka—juga tokoh pergerakan lainnya—dengan penguasa kolonial Jepang sebenarnya mudah dipahami sebagai taktik belaka. Putusan para pemimpin untuk menggunakan pendekatan kooperatif bisa disaksamai dari jawaban Sukarno tatkala Hamka ke Jakarta untuk meminta pandangannya:

“Seorang pemimpin hendaklah memandang jauh!,” ujar Sukarno. “Saya tidak pandai mengeluarkan suatu perkataan yang tidak dari hati saya. Kalau saya membantu Jepang bukanlah semata-mata untuknya tetapi untuk kepentingan rakyat yang saya cintai sendiri. Dengan adanya suatu peperangan, rakyat mesti pandai menyesuaikan dirinya dengan perang. Dia mesti bersemangat perang. Kalau dia tidak pandai menukar semangatnya, dia akan sengsara dan hancur. Hal yang seperti ini dapat membangkit suatu bangsa sehingga naik, tetapi dapat pula meruntuhkannya. Saya sudah ambil sikap mengambil pihak kepada Jepang!” Demikian dikutipkan Hamka dalam memoarnya, Kenang-kenangan Hidup jilid III (1974:122-123).

Sukarno, dan tokoh yang lain, tentu paham risiko di balik dukungannya itu. Mendukung Jepang tak berarti membenarkan penjajahan dan dampak yang kelak dihadirkan penjajah kepada rakyat. Kiranya Hamka dan tokoh lainnya sadar soal ini, termasuk perilaku biadab yang dipraktikkan Jepang di Sumatera Timur, seperti keirei, romusha, dan perampasan kehormatan gadis-gadis pribumi. Dengan kata lain, Jepang dijadikan tumpuan politik belaka, yakni mewujudkan kemerdekaan.

Kendati hanya taktik politik, pihak-pihak yang bekerja sama dengan penguasa Jepang bukannya tidak mendapatkan kemudahan, langsung ataupun tidak. Hamka selaku pribadi maupun ketua konsul Muhammadiyah Sumatera Timur, tidak mengelak dalam hal ini. Hanya saja, dalam kemudahan yang diberikan itu, tidak serta-merta Hamka menggadaikan idealisme atau garis perjuangan Islam.

Dalam masalah keirei, misalnya, dalam Kenang-kenangan Hidup jilid III, menceritakan pergulatan batin diri dan para ulama di Medan. Instruksi Jepang kepada warga Sumatera Timur untuk melakukan gerakan serupa rukuk ke arah Istana Kaisar Jepang, jelas menyalahi akidah Islam. Pemikiran cemerlang seorang sahabat Hamka, H. Abdul Rahman Syihab, yang mengusulkan pergantian keirei dengan gerakan mengangguk sebatas dada, akhirnya diterima penguasa Jepang. Ide “kompromi” tanpa merusak akidah dari sosok pendiri Al Jam’iyatul Washliyah inilah yang diikuti Hamka dalam soal keirei, bahkan menginspirasinya membuat strategi yang mengamankan Muhammadiyah agar tidak dimata-matai intelijen Jepang.

* * *

Menempuh sikap kompromi tidak selalu mudah dipahami kepala orang lain. Apatah lagi bila mereka yang memilih kompromi tampak “diistimewakan” dan selalu tampil bersama-sama membela pihak yang dibantunya. Begitulah jalan hidup Hamka pada umur sebelum berkepala empat. Ijtihadnya untuk menerima posisi juru propaganda Jepang kelak di banyak tempat diingat dan dicatat banyak pihak. Dalam Adicerita Hamka, James R. Rush (2017) menyitir petikan dokumentasi Badan Penjiaran Bunka-ka yang merekam rapat besar kaum Muslimin di Sumatera Timur, salah satunya ucapan Hamka, “Hiduplah kaum Muslimin di bawah perlindungan Dai Nippon!”

Pilihan sadar dan manfaat kedekatan yang terbangun itulah yang tak dinyana berhadapan dengan kenyataan berbeda di lapangan. Jepang, alih-alih menjadi pahlawan sebagaimana diijtihadkan Hamka, malah keok perang; yang ada malah ancaman penjajah baru. Begitulah saking percaya terbangun dalam benak Hamka pada Nakasihma. Getaran yang hebat hadir di dadanya bisa dipandang sebagai pantulan kesadaran dirinya untuk kembali membumi. Kesadaran untuk tidak terlampau merapat baru hadir, justru saat kemerdekaan negerinya sudah di ambang gerbang. Kesadaran yang hadir terlambat baginya.

“Itulah Tuan terlalu ambil muka selama ini!” seru seorang anggota Muhammadiyah tanpa tedeng aling-aling pada Hamka.

Ucapan sang anggota itu terlontar usai Hamka berkhutbah Jumat; khutbah yang—Hamka sendiri menuliskannya—“tidak tentu lagi ujung pangkal”. Dan Hamka pun menangis di tersedu-sedu di mimbar. Jumat itu pula ia pun mengutarakan niatnya untuk pergi ke Sumatera Barat dan mungkin ke Jawa. Sebuah niat yang ditentang kawan-kawannya di Muhammadiyah Sumatera Timur. Hamka tidak mengindahkan nasihat sahabat setianya semasa mengelola Pedoman Masjarakat, Yunan Nasution, agar menenangkan pikiran lebih dulu.

“Jangan pergi, Engku Haji, nanti Engku Haji dituduh lari!”

“Jangan sekarang, Engku Haji. Belum tepat waktu (buat pergi)!”

Hamka bergeming terhadap nasihat kawan-kawannya itu. Kelak Hamka melukiskan batinnya atas peristiwa tersebut, “Tetapi tidak sebuah pun yang diacuhkannya. Dirinya saja yang diingatnya.” Sebuah ego yang Hamka pasti menyesalinya, “Janganlah berulang lagi kejadian yang seperti itu!”

Hanya 18 hari Hamka ke Sumatera Barat. Sejatinya di kampung halamannya itu ia bukan berleha-leha apatah lagi menikmati sangu dari Nakasihma sebanyak f 10.000. Dalam Kenang-kenangan Hidup jilid III, Hamka menceritakan pertemuannya dengan tokoh-tokoh pergerakan dari lintas kelompok. Termasuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamasikan dalam khutbah Idul Fitri hingga rapat-rapat akbar. Darah lesu rakyat Minang dikentalmerahkan lagi oleh orasi-orasi Hamka. Dan geliat menyambut kemerdekaan pun bergema. Di samping itu, tulis Hamka, “kaca balau” dalam jiwanya mulai teduh—ini barangkali yang paling penting bagi Hamka pribadi.

Sekembalinya ke rumah di Medan, apa yang dicemaskan kawan seorganisasinya terbukti. Rakyat Sumatera Barat berbeda dibandingkan Sumatera Timur, ini disadari Hamka. Ada banyak kelompok dan sekian kepentingan di tempat rantaunya itu. Tak patut kiranya menyalahkan keadaan tersebut. Semasa Jepang kuat bercokol, ijtihad Hamka yang diiringi sikap lembut belumlah cukup. Ada banyak hati yang “tersakiti” bukan semata urusan pandangan menerjemahkan makna patriotisme, melainkan juga soal periuk ekonomi yang dianggap meruah pada sang pendatang, Hamka. Ada kalangan kerajaan yang mengiri pada dekatnya Hamka dibanding mereka terhadap kekuasaan Jepang. Belum lagi rakyat jelata yang hidup menderita di bawah laras sepatu Jepang. Gelora memerdekakan diri bersama Dai Nippon rupanya belum lengkap memasukkan suara-suara rakyat yang ditahan. Hanya karena segan pada sang ulama; dan takut dipendam pada Jepang, rakyat memilih bungkam.

Benci yang dipendam itu akhirnya sukar dielakkan manakala mendapati kenyataan yang membenarkan sangkaan mereka. Sudahlah enak-enak hidup sebagai “ulama agitator”, lari pula ketika kawannya mulai merunduk. Ulama yang “lari malam”, tulis ulama Kerajaan Serdang, Tengku Yafizham. Sang Tengku ini pernah menemani Hamka menjadi utusan Sumatera Timur ke Singapura dalam perhelatan pertemuan para ulama Malaya dan Sumatera yang digelar Jepang.

Arkian, sepulang ke rumah di Medan, serapah dan ejekan menghujani Hamka. Hewan-hewan yang terlarang dimakan oleh Islam dilekatkan sebagai cacian pada Hamka. Nama penuh kemuliaan yang disandangnya ada yang memelesetkan menjadi “al-anjing Hamka”! Tak hanya kata-kata kasar, tetapi juga tindakan. Kotoran manusia dilemparkan ke rumahnya. Orang-orang yang lewat di depan rumahnya meludah penuh wajah tak ramah setiap mendapati Hamka di teras.

Tak hanya pribadi dan keluarga Hamka, Muhammadiyah pun kena getah. Di mata orang banyak, organisasi di bawah pimpinan Hamka ini pastilah antek Jepang. Bertubi-tubi dicelanya sang ketua konsul, bantahan dan klarifikasi dari anggota Muhammadiyah Sumatera Timur tak membuahkan hasil. Lelah dan risih, sudah pasti. Wajar bila ada anggota Muhammadiyah di cabang Indrapura sampai nyaris menikam orang yang mengejek Hamka! Kembalinya Hamka ke tengah mereka pun hadirkan kekesalan. Soal pribadi sang ulama mereka ini, mereka tak lagi ambil pusing. Mereka hanya menyoal tanggung jawab selaku ketua yang meninggalkan anggota-anggotanya ketika kesukaran nan pelik mendera. Mereka pun sepakat untuk melengserkan Hamka dari kursi ketua konsul dalam persidangan yang dipercepat pada 9-11 Desember 1945.

Senin, 11 Desember 1945, sebelum persidangan selesai, Hamka mengakhiri perantauannya di Medan selama 10 tahun. Sebagaimana kala datang tidak ada yang menyambut, begitu pula saat pergi dari Medan. Tak ada kemeriahan. Yang melepas hanya seorang sahabat yang hendak mengambil buku-bukunya, dan seorang remaja putri yang berniat memberikan sesisir pisang buat anak-anak Hamka.

Episode gelap dalam perjalanan Hamka itu tak coba disembunyikannya. Baik di buku maupun majelis. Dibandingkan penahanan dirinya oleh pemerintah Sukarno pada 27 Januari 1964, Hamka merasa jiwanya tidaklah tersakiti sebagaimana pada kisah perantauan di Medan. Ia goncang, gontai, atau dalam kalimatnya “melukakan jiwa saya”. Satu luka yang diderita akibat pesona fatamorgana disebalik semangat memperjuangkan kemerdekaan negerinya. Yang untuk itu ia pun berniat menziarahi makam Haji Rasul, meminta maaf akibat putusannya yang tidak seradikal sang ayah kala menghadapi Jepang.

Hamka tak mencoba menutupi silap ini meski di kemudian hari mungkin masih ada yang menggelayuti pikiran orang yang berseberangan dengannya. Seorang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Orde Baru yang belum lama ini meninggal dunia adalah termasuk yang masih menyimpan kenangan itu. Sayangnya, sang menteri menuliskannya penuh nada sinis lagi kesumat kendati beberapa amatan subjektifnya layak dikoreksi.

“Harus aku akui, dan ini pun kukatakan kepada Pak Harto, bahwa aku sangat tidak menyukai pribadi salah seorang dari tokoh-tokoh yang datang itu. Aku tidak pernah dapat melupakan sikapnya selaku ulama di zaman Jepang di kota tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Dia betul-betul menjadi penjilat Jepang yang dengan seenaknya menggunakan ritus keislaman. … Sewaktu pecah revolusi kemerdekaan ulama ini lari keluar kota dan terus meninggalkan daerahku untuk selama-lamanya. Dia pasti tidak berani kembali lagi setelah mendengar bahwa pintu rumahnya dilempari dengan najis manusia dan kotoran-kotoran lainnya. Anehnya, di Ibu Kota Republik ini, dia malah menjadi tenar. Dia ternyata merupakan pemain sandiwara yang hebat. Dia rupanya mengira aku tidak mengetahui apa-apa yang dilakukannya dengan agama Islam di zaman Jepang demi kesejahteraan dan kedudukan duniawi yang dia nikmati.” (Daoed Joesoef, Dia dan Aku, Memoar Pencari Kebenaran, 2006: 697-699).

Semasa di Medan, Hamka sudah populer, sampai menjangkau pulau seberang. Hamka juga bukan aktor yang membela Jepang karena pertama-tama demi urusan perut duniawi. “Pelarian” Hamka dari Medan tidaklah benar karena ketakutan atas hadirnya cibiran; yang sesungguhnya terjadi, Hamka merasa terpanggil mengabdi dalam dakwah di kampungnya. Menyebut Hamka “pemain sandiwara yang hebat” oleh insan berumur 80 tahun pada sosok yang sudah wafat dan mengakui kesilapannya, bukan cerminan figur bijak dan adil berpikir. Tidak salah bila sikap mencela berlampauan dari sosok pejabat publik yang diteladani banyak pihak sebentuk tragedi, sebagaimana dipakai saksi sejarah kedua sosok tersebut Marwan Saridjo (2007) dalam kritiknya pada tulisan sang menteri (lihat: Tragedi Daoed Joesoef ).

Kecewa dan sinis pada masa silam Hamka saat di Medan adalah hak sesiapa saja. Tapi tak bijak jika memotong episode itu dengan tidak mengungkit pertobatan Hamka. Putusan politik yang ditempuhnya bukanlah eksklusif diperbuat dirinya belaka. Pun Hamka tidak berbangga menuliskan posisinya sebagai kawan dekat penguasa Jepang di Sumatera Timur. Hamka tak ragu menyebutkan kenangan hidupnya sebagai pelajaran pahit untuk hari ke depan. Selain itu, tak bijak pada umur yang merenta, menimbang fakta hanya berdasar pengalaman dirinya; mengabaikan amatan kejadian oleh mata orang lain.

“Kegagalan mesti pernah terjadi. Sekurangnya sekali seusia hidup. Kegagalan itu pada hakikatnya bukanlah bala, bukan petaka, bukan kutuk Tuhan. Bahkan itulah nikmat yang besar! Itulah saringan bagi jiwa, itulah tapisannya. … Tapi hendaklah hati-hati, jangan gagal dua kali di tempat yang sama!” ungkap Hamka dalam Kenang-kenangan Hidup jilid III, merenungkan pengalaman di atas.

Kejadian dan renungan Hamka dalam cerita ini amat terbuka terjadi pada babak hidup kita. Tentu dengan kadar berbeda sesuai kedudukan dan pengaruh kita. Sekurangnya dengan afiliasi politik atau kecintaan pada figur tertentu yang kadang melahirkan fanatisme (kemudian hadirkan ketidakpatutan berpikir dan bertindak), ruang untuk berbenah dan mengoreksi diri masih terbuka selagi nyawa bersemat. Sebagaimana Buya Hamka yang lantas menjadikan kekelaman masa lalunya sebagai cermin, begitulah kita hari ini bertindak, dalam lebih dan kurangnya. []

*) Kurator pustaka lawas Pepustakaan Samben Yogyakarta dan penulis buku "Mufakat Firasat" dan "Nuun, Berjibaku Mencandu Buku"